Une femme qui a voulu se faire nomade avec les nomades : sœur Cécile Prouvost, 1921-1983 (17)

Née le 15 juillet 1921 à St Maurice des Champs, près de Lille, dans une famille d’industriels, elle connut une enfance sans privations dans un milieu aisé. De sa jeunesse, de la première année de guerre, de sa vocation, on ne sait rien. Entrée dans l’Institut des franciscaines missionnaires de Marie en 1940 à dix-neuf ans, elle laissa le souvenir d’une novice « casse-cou » toujours à l’affût de quelque chose à entreprendre, à inventer, sans avoir peur de l’effort, de la difficulté, du risque ou du danger. Après son noviciat, elle fit des études d’infirmière puis fut envoyée au Maroc.

Elle écrit, fin 1969, dans un bref résumé de sa vie :

J’étais prête à aller dans n’importe quel pays de monde, sauf en Afrique du Nord et chez les musulmans. C’est là que l’obéissance m’envoya. J’étais jeune et pleine d’enthousiasme. Je me suis livrée avec ardeur à toutes les tâches que le Seigneur m’offrit : vie d’infirmière, étude de la langue du pays, de la religion, de la civilisation. Je passais successivement dans les maisons (communautés) de Fès, Casablanca, Taroudant, Rabat. En 1961, j’eus mon obédience pour Midelt. Je fus partout, malgré des croix réelles, profondément heureuse dans ma vocation, trouvant dans l’Institut mon plein épanouissement humain et spirituel.

Midelt fut donc la dernière étape de sa vie conventuelle, avant le grand saut, chez les nomades. Là, elle avait un poste d’infirmière dans le dispensaire, dépendant de la Santé publique, et elle s’occupait plus spécialement de prévention maternelle et infantile. À la fin de 1969, Cécile écrit :

Depuis deux ans, le Seigneur m’attire vers une intimité constante avec lui et un profond désir de vie contemplative. Lors de ma dernière retraite en septembre 1969, il me fit voir clairement que ma vie serait nomade-contemplative.

C’est en juin 1969, au cours de l’ascension de l’Ayachi (le deuxième sommet du Haut-Atlas, 3735 mètres) qu’elle ressentit vivement et douloureusement combien les nomades étaient abandonnés au point de vue sanitaire. À la fin de 1969, elle présente, par écrit, son projet à la Provinciale et à son conseil, ainsi qu’à la Supérieure Générale et à l’archevêque de Rabat. Elle explique :

Je voudrais donc, dès le printemps 1970, avoir l’autorisation de passer, de temps en temps, une nuit sous la tente, soit près d’un malade, soit chez des amis sûrs – et j’en ai de très sûrs. Il faudrait que rapidement, le rythme atteigne deux nuits par semaine ; tout en continuant mes activités normales au dispensaire et en communauté. Puis mon désir serait, dans deux ans, c’est-à-dire au printemps 1972, pouvoir vivre cinq jours sous la tente, dans la montagne et rentrer dans ma communauté le samedi et le dimanche. Plus une partie de l’hiver. Il me semble que là, je vivrais mieux l’imitation de Jésus Christ, la Voie, la Vérité, la Vie de nos âmes, qui a voulu vivre cette vie de proximité et de communauté avec les plus pauvres de son pays qui étaient si semblables au nomades de nos régions ; nomade avec les nomades.

Non sans appréhension, ses supérieures et l’archevêque laissèrent ouverte cette possibilité de proximité avec les plus pauvres de la montagne.

Un projet qui devint réalité en 1970, au rythme prévu. Comme « compagne », dans ces débuts, elle eut, non pas l’une de ses sœurs, mais une femme berbère et elle dira :

Il s’est créé entre nous une amitié profonde et actuellement, nous vivons en fraternité comme deux sœurs, heureuses l’une et l’autre de montrer à notre entourage qu’une musulmane et une chrétienne peuvent vivre ensemble en réalisant chacune à fond sa religion. Pour nous, ajoute-t-elle, c’est le dialogue islamo-chrétien vécu, avec simplicité, mais dans la réalité.

Très vite, elle pourra dire :

J’ai enregistré et arrive à suivre d’une manière régulière près de trois cents familles (de nomades). Il doit en rester à peu près cent cinquante que je n’ai pas encore touchées. Le travail est surtout de prévention, vaccinations, visites prénatales, surveillance des nourrissons, dépistages de tuberculose...Nous faisons aussi les soins…

Ce qui est important pour elle dans ce vivre avec, ce sont les contacts avec les gens qui l’entourent. Entre 1972 et 1974, elle circule dans un rayon de trente kilomètres autour de Midelt, ce qui lui permet de contacter un grand nombre de personnes. En 1972, elle compte 584 familles, soit 3475 personnes. En 1974, elle compte 659 familles, soit 3833 personnes et, en infirmière méthodique, elle établit une fiche par famille. Elle essaie de sensibiliser les parents à la nécessité des vaccinations. Mais comment faire admettre qu’on pique un enfant en bonne santé ? Elle ne vaccine aucun enfant sans l’accord de l’un des deux parents.

Un autre point à obtenir, c’est l’hospitalisation quand le médecin la demande car les gens ont peur. Elle suit avec grand soin les enfants : les rachitiques, les anémiés, les mangeurs de terre. Mais elle porte surtout ses soins sur l’éducation : hygiène, alimentation : «

Cela m’est facilité par le fait que je vis avec eux, et, en partie comme eux. Je suis à la disposition de ceux qui viennent chaque jour entre 7 h 30 et 17 h 30 ; mais pour les urgences, il n’y a pas d’heure, je suis à leur disposition jour et nuit.

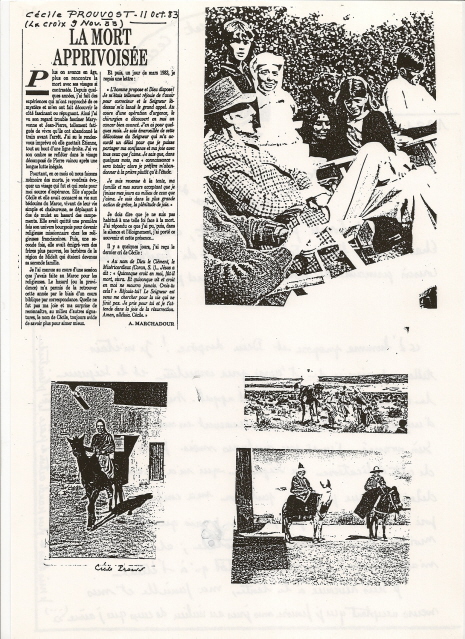

Pour se faire nomade avec les nomades, Cécile est vêtue d’un grand burnous d’homme, coiffée d’une manière qui n’était ni féminine ni masculine, et chaussée de grosses sandales berbères, même en plein hiver. Lorsqu’elle devait prendre le car, pour ne pas déranger, elle était prête à partir de bonne heure.

Enveloppée dans mon burnous, je me couche sur un banc public, on me prend pour un homme et on me laisse tranquille.

Sa vie à la tente était partagée entre son travail d’infirmière, la prière à laquelle elle consacrait beaucoup de temps et l’étude, car Cécile lisait, écrivait et étudiait beaucoup. Elle avait même composé un lexique français-berbère et berbère-français. Elle avait entrepris la traduction en berbère de l’évangile selon saint Marc et commencé celle de l’évangile selon saint Jean. Elle avait traduit le « Notre Père », le « Je vous salue Marie » et le « Magnificat » et composé quelques chants. Elle suit des cours par correspondance, cours de Bible, d’islamologie, de théologie. On lui doit aussi un livret sur le traitement par les plantes qu’elle complétera au cours des années, ainsi que des notes sur l’acupuncture.

Sa vie fut laborieuse et austère. Pour bien le comprendre, il faut se l’imaginer dans son contexte habituel : non au calme dans sa chambre ou son bureau, elle n’en a pas ; mais assise au pied d’un arbre, ou l’hiver, près du feu sous la tente ouverte à tous.

En 1978 Cécile reçoit une sœur comme compagne sous la tente ; mais pour que la Fraternité soit reconnue par les instances suprêmes de l’Institut, il faudrait une troisième sœur, qui se fera attendre encore cinq ans.

En février 1983, Cécile est opérée à l’hôpital d’une occlusion intestinale. Et cette opération révèle un cancer très avancé. Trop avancé même pour qu’on puisse intervenir. Elle est mise au courant par le médecin et elle accepte dans la foi, dans la joie et dans l’espérance. Puis, malgré l’insistance des siens, elle exprime le désir de finir ses jours à la tente, puisque médicalement il n’y a rien à faire. Elle quitte l’hôpital quand la plaie est cicatrisée et continue de soigner les nomades par l’intermédiaire de la sœur qui est avec elle sous la tente. Les derniers mois, les souffrances physiques furent intenses ; et pareillement sa vie d’union à Dieu. Deux mois environ avant sa mort, Cécile commença un jeûne, ne buvant que du liquide.

Je ne vois pas pourquoi je devrais nourrir mes cellules cancéreuses quand il y a tant de gens qui meurent de faim…

Ce fut la veille de sa mort, le 10 octobre 1983, qu’arriva – dernière délicatesse du Seigneur – la reconnaissance par Rome de cette fraternité sous la tente.

C’était dans la montagne les fêtes de mariages et toute la nuit avaient résonné les sons des derbouka (tambours), plus proches ou plus lointains. C’était pour Cécile, l’annonce d’un autre festin, d’autres noces. À l’aube du mardi 11 octobre 1983, après une nuit de grandes souffrances, entourée de ses trois sœurs, elle dit : « Je vais vers mon Père », prononça le nom de Jésus, entra dans la lumière qui n’a pas de déclin et dans la joie de Dieu.

À ses obsèques, dans le cimetière de la Kasbah Myriem, c’est une foule qui l’accompagnait, composée de chrétiens et de musulmans, de prêtres et de religieuses ; mais surtout de ses frères et sœurs de la montagne, les nomades.

Témoignages

Un prêtre qui l’a bien connue

Le but premier de Cécile a été de vivre avec les plus pauvres, de partager le dénuement de ce peuple berbère, nomade, qu’elle aimait. Le partage de leur vie avec tout ce qu’il y a de difficile, de dur et parfois même de rebutant, c’était son choix et non pas une conséquence à supporter tant bien que mal. Elle aimait les pauvres, non pas en phrases et en théorie, mais dans la réalité des actes quotidiens.

Son programme de vie

- Imitation de Marie : surtout dans son mystère de la Visitation, puisque, comme elle, je porte le Corps de son Fils.

- Adoratrice de cette Eucharistie avec laquelle je vis en intimité totale.

- Victime, car les sacrifices ne manquent pas quand il faut affronter les intempéries, la privation de tout ...

- Missionnaire, selon l’esprit de Mère Fondatrice, Marie de la Passion.

Son faire-part de décès composé par elle-même

Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux,

Jésus a dit : Je suis la Résurrection. Qui croit en moi, fut-il mort, vivra ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? (Jn 11, 25)

Réjouis-toi avec moi !

Le Seigneur est venu me chercher pour la vie qui ne finit pas.

Je prie pour toi et je t’attends dans la joie de la Résurrection

Amen. Alleluia !

Cécile Prouvost

Monseigneur Chabert, l’archevêque de Rabat :

Je l’admirais et j’étais fier d’avoir dans mon diocèse une telle ambassadrice de Jésus parmi les plus pauvres. Elle représentait bien cette option préférentielle que l’Église demande.

Et sa Provinciale :

Telle que je la connais, l’estime et l’admire, profondément dans son don total, dans ce cheminement qu’elle a fait depuis des années et qui […] me semble une authentique recherche du Seigneur, à l’exemple de saint François et de Marie de la Passion.